こんにちは、シングメディア編集部です。

映像と動画はどう違うんだろう、映像と動画は区別して使わなければいけないのだろうか・・・。

そんな「映像と動画の違いについて知りたいあなた」は必見です。

映像と動画という言葉は、しばしば混同されて使われがち。しかし歴史的に見ても両者には明確な違いがあるように思われます。

そこで今回は、「さまざまな観点から考察した映像と動画の違い」をご紹介します。

映像と動画の違いを考える:「歴史的観点」編

映像と動画の違いについて、まずは歴史的観点から見ていきましょう。

歴史的に見て一番古いのは「映像」で、テレビから生まれた「テレビ映像」という言葉から来ています。

テレビが誕生する前にあったのが映画であり、映画はフィルムでした。それがテレビになるとビデオ=映像と呼ばれるようになります。

その後、テレビ放送とはまた別に、記録媒体としての「ビデオ」が生まれます。ビデオも映像や動画と混同されて使われがちですが、このあたりの歴史が関係しているようです。

そんなビデオが一般家庭でも普及して使われるようになると、映像=ビデオというのが一般的になります。

そしてテレビと共に誕生したのが、アニメーション。アニメーションは漫画やイラストといった静止画に動きをつけたものですが、これを「動画」と呼ぶようになりました。

アニメーションを動画と呼ぶことによって、カメラで撮影した実写との差別化をしたということです。

また現代では、アニメーションに限らず、インターネット上で使われる映像全般についても動画と呼ぶのが一般的になっています。

よって現在では、映像=放送を含んだ実写によるものを中心とした映像の総称、動画=アニメーションを含むインターネットを中心とした映像の総称と言うことができます。

ビデオは現在、記録された映像という認識であり、あまりその言葉自体が使われなくなってきています。

映像と動画の違いを考える:「視聴する場所」編

映像と動画の違いを考えるとき、それぞれの言葉の使われ方が、視聴する場所・シチュエーションによっても変化することがあります。

たとえば映画館で映画を観る場合を考えてみましょう。あなたが映画館で観ているのは映像ですか? それとも動画ですか?

多くの人が「映像」と答えるでしょう。映画館という場所で観るものは、映像であるという認識の人が多いのです。

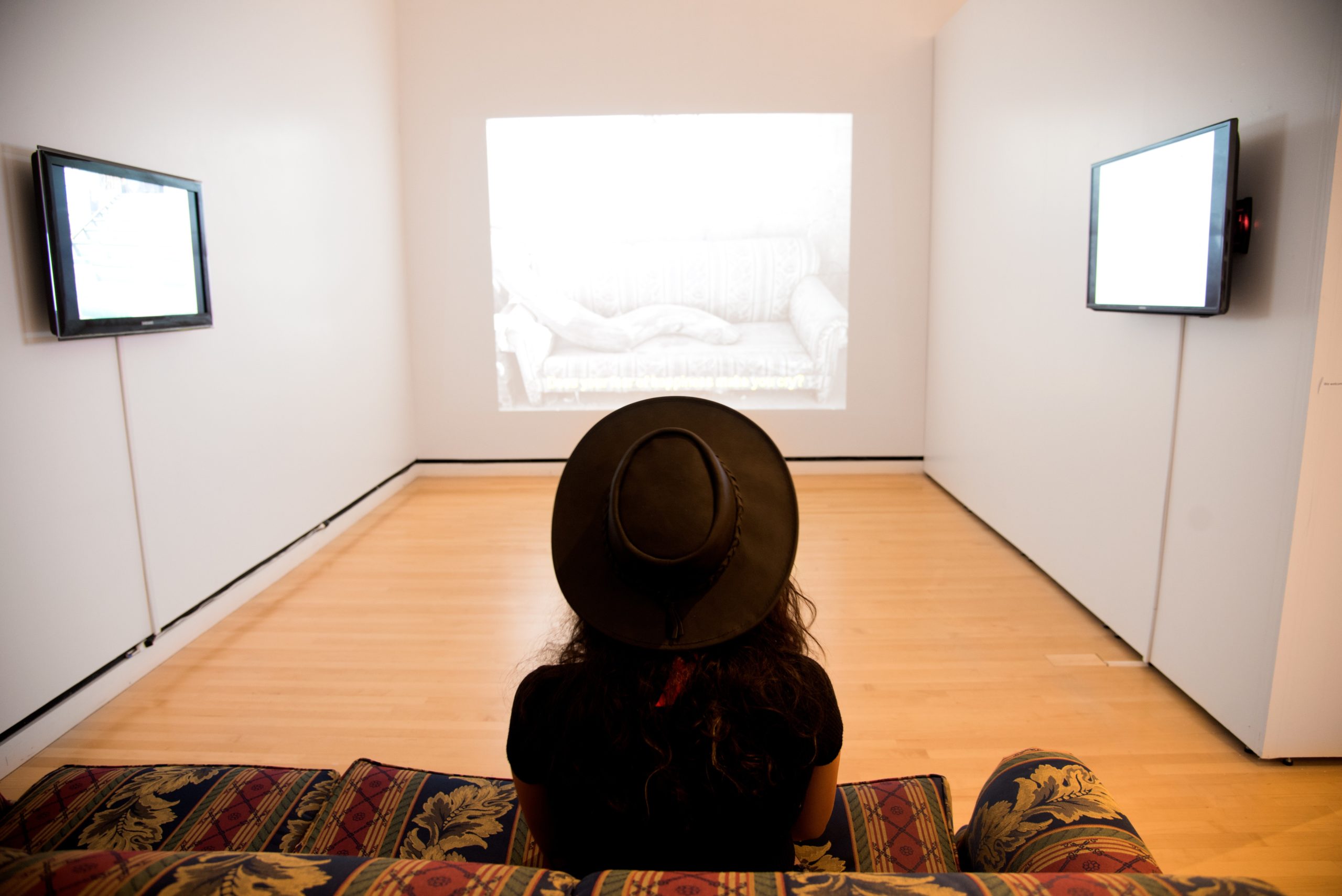

一方、場所が自分の家になるとどうでしょう? 自分の家のソファでくつろぎながら、映画館で上映していたのと同じ映画をDVD/ブルーレイで観る場合、それは映像でしょうか、それとも動画でしょうか?

この場合、「映像」と答える人と、「動画」と答える人に分かれるかもしれません。

では自分の家のベッドで寝ころびながら、スマホで同じ映画を観ている場合はどうでしょう? 多くの人が「動画」と答えるのではないでしょうか。

また公園や電車の中など外で同じ映画をスマホなりPCなりで観ていた場合も、「動画」を観ているという認識の人が多いと思います。

このように同じ映画を観ているのにも関わらず、観る場所やシチュエーション、デバイスが変わるだけで映像と動画の認識が変わってくることもあるのです。

しかもそれは人それぞれに認識が異なり、映像と動画の区別があいまいなものとなっています。

映像と動画の違いを考える:「時間当たりの情報量(IPT)」編

映像と動画の違いは、「IPT(Information per Times)=時間当たりの情報量」からも区別することができます。

映像は「あと5分で家を出なければならない」というときには見ようと思いませんが、動画なら見ようと思う人が多いのではないでしょうか。

映像を見るには長い時間がかかるのに対し、動画を見るには短時間で済む、隙間時間でOKという認識があるためです。

そういった観点から、映像はIPTが低く情報量が少ないもの、動画はIPTが高く情報量が凝縮されているものと考えることができます。

映像と動画の違いを考える:「コンテンツの種類」編

映像と動画の違いは、コンテンツの種類によっても区別することができます。

先ほど、視聴する場所やシチュエーション、視聴デバイスによっても映像か動画か人によって認識が異なるという話をしましたが、それでは区別があいまいになってしまいますよね。

そこで有効なのが、コンテンツの種類による区別です。

YouTubeで配信されているコンテンツは、スマートフォンで観ようとインターネット接続したテレビで観ようと、現代の私たちにとっては「動画」という認識。

つまりWeb上で配信されている映像コンテンツは動画で、テレビや映画で配信されている映像コンテンツは映像という考え方ができるのです。

オンラインかオフラインかによって動画か映像かを判断すれば、明確に違いを区別することができます。

映像と動画の制作過程の違い

映像も動画も制作計画を綿密に練って作らなければなりませんが、制作過程には違いがあります。特に異なるのが、メッセージの入れ方です。

映像制作では、メッセージ性が重要になります。本当に伝えたいメッセージが視聴者にきちんと伝わるよう意識しながら、綿密なストーリーを組み立てていく必要があります。

尺が長く、登場人物も多い上、人間関係も複雑であるため、視聴者を飽きさせずストーリーに惹きつける工夫も必要です。

映像では直接的にメッセージを伝える必要はありませんが、ストーリーを通して最終的に制作者の意図が伝わるようにしなくてはなりません。

またクオリティの高さや規模の大きさも映像制作の特徴であり、制作には時間がかかるものです。

映像制作には企画から撮影、編集といった流れの中で多くの人が関わっていきます。使う機材も多く、撮影も複数の場所でおこなわれることが多いです。

制作過程では世界観や画質にこだわるのはもちろん、編集も一つひとつ丁寧におこなう必要があります。

一方、動画制作では短い時間でいかにインパクトを与えられるかが重視されます。

ストーリーよりも情報量を多くすることに注力する必要があり、とにかく伝えたい情報を盛り込まなくてはなりません。

編集の際は、短い尺の中でできるだけ多くの情報を伝えるための工夫をすることが大事。カットやセリフを駆使したり、目立つ字幕を入れたり、数字やデータなどを入れて解説したりといったことが求められます。

映像と動画の違いを区別することに意味はあるのか?

映像と動画の違いについて、いくつかの観点から考えてきましたが、現在では2つの言葉はほとんど区別することなく使われているのが現状です。

実際に、歴史的観点からも映画は映像ですが、スマートフォンにてネット配信の映画を観れば、それは動画と呼ばれることもあります。

また英語では映像も動画も「Video(ビデオ)」と表現されます。日本人が使いがちな英単語「Movie(ムービー)」の正式な意味には、「映画」しかありません。

そういう意味でも映像・動画を視聴する側が普段の生活において、いちいち「これは〇〇だから映像」「これは△△だから動画だな」などと区別して意識する必要はないのです。

映像なのか動画なのかを明確に区別したり使い分けたりする必要があるのは、映像・動画制作に関わる人たちだけと言ってもいいでしょう。

映像・動画制作を行うクリエイターは、自分の作っているものが映像なのか動画なのか、独自の尺度で明確に線引きしていることも多いです。

そのため映像・動画制作を業者に依頼する際には、その会社がどういう尺度で映像と動画を使い分けているのかを理解しておくといいでしょう。

制作を依頼する会社の尺度を理解しておけば、効率よくコミュニケーションをとることができ、効果的なコンテンツを制作してもらうことができます。

なお映画やテレビといったコンテンツを映像とする場合、Web上のコンテンツである動画のほうが今や圧倒的に多くなっており、コンテンツの大半が動画です。

そしてこれからの時代には、Web上の動画コンテンツがさらに多様化していくことが予想されます。

超高速通信規格である5Gも登場し、より隙間時間で楽しめる“IPTが高い”動画コンテンツが好まれていくでしょう。

その結果、いずれは映像も動画も「動画」という言葉に統一されていくかもしれません。

まとめ

「映像と動画の違いについて知りたい」という方のために、さまざまな観点から考察した映像と動画の違いをご紹介してきましたが、いかがでしたか?

映像と動画はさまざまな観点から違いを区別することができますが、視聴する側からしたら両者の違いを明確に意識する必要はほとんどないと言うことができます。

ただし映像・動画制作に携わる人や、そういった人とコミュニケーションを円滑にとっていく場合には、2つの言葉を使い分ける尺度を共有することが望ましいでしょう。

映像・動画制作をプロに依頼する場合には、依頼先の会社がどのような尺度で映像と動画を使い分けているか理解しておくと、よりイメージ通りの作品を制作してもらうことができるのでおすすめです。

最適で最善で最高な「BBBプロデュース」を提供します

THINGMEDIAでは、ゲーム特化の映像制作「Chunee」、Web/アプリ・SaaS特化の映像制作「CX BOOST」、オンラインイベント・配信番組プロデュース「SNATCH」など、映像にまつわる幅広いサービスを提供しています。

ぜひ一度、当社のサービスをご覧ください。